| | |

| |

JEF

Février 2022

Je n’ai jamais été dans le coup de l'époque ! [1]

Une

fois n’est pas coutume, je vous emmène aujourd’hui dans le quotidien des

éditions Jacques Brel. En

1962, à la demande de Jacques, ma mère devient

son éditrice. Elle crée la société

d’édition musicale « Arlequin ». En octobre de la même année, elle signe son premier contrat

d’édition avec son unique artiste pour gérer, au Benelux, quatre titres dont « Le

Plat Pays ». Du

haut de mes 9 ans, je la revois encore derrière

sa machine à écrire, ajustant feuilles

de carbones et papiers pelures pour ses courriers, installée dans son petit bureau organisé au premier

étage de la maison familiale à Schaerbeek. Patiemment,

souvent avec étonnement, ma mère, que chacun surnomme Miche, s’initie au monde

complexe de l’édition, en découvre les joies, les labyrinthes et aléas. Au fil

des années, mon père lui confie tous ses nouveaux titres. La directrice voit alors progressivement

s’étendre ses territoires vers des contrées éloignées et s’élargir le catalogue des

éditions Arlequin, devenues les éditions Pouchenel. Depuis

1981, travaillant à ses côtés, je prends conscience de la complexité de ce métier.

En

2006, ma mère me transmet le flambeau de la gestion de sa maison d’édition que

je rebaptise les Éditions Jacques Brel. Le cadeau est exceptionnel ! Le

temps continue à couler inexorablement. Miche s’est envolée. Le nombre des années, comme c’est le cas pour

chacun, s’accumule régulièrement au compteur de ma vie et je reste consciente

que ma responsabilité consiste aussi à envisager l’avenir. Depuis

2004, les équipes de la Société Warner Chappell coéditent avec nous 16 titres de Jacques dont « Ne me quitte pas ». En

ce début 2022, Warner reçoit

un mandat supplémentaire, celui de gérer également l’édition et la sous-édition

des quelques 130 chansons

des Éditions Jacques Brel. 60

ans après sa création, la maison d’édition du petit bureau de la maison

familiale élargit donc encore sa mission de diffusion de l’œuvre de mon père

grâce à cette collaboration avec le réseau international de la société Warner. Cette

décision rejoint entièrement mes objectifs

de transmission comme le furent à

l’époque, ma première conférence, ma première exposition, notre promenade dans

Bruxelles avec Brel, la réalisation de films ou la publication de la Chronique

de la vie de mon père, dont je vous reparlerai bientôt à l’occasion de la

parution, en juin prochain, du premier volume intitulé « Jacky ». Le

développement de ce partenariat avec la

société Warner se situe donc à l’opposé

de tout ce qui se fait actuellement par la vente de catalogues d’artistes. Cette

nouvelle collaboration s’inscrit au contraire dans un esprit de continuité et de développement de notre travail quotidien aux Éditons Jacques

Brel. Et

il me semble à nouveau avancer à contre-courant tout comme lors de la création

de la Fondation, quand ils étaient nombreux

à penser qu’archiver des vieux papiers concernant mon père ne mènerait

pas bien loin. Décidément

et sans l’ombre d’un regret je peux adhérer à cette phrase de Jacques : « Je n’ai jamais été

dans le coup de l'époque ! » Pourquoi pas. France Brel

| | | |

| |  | | | |

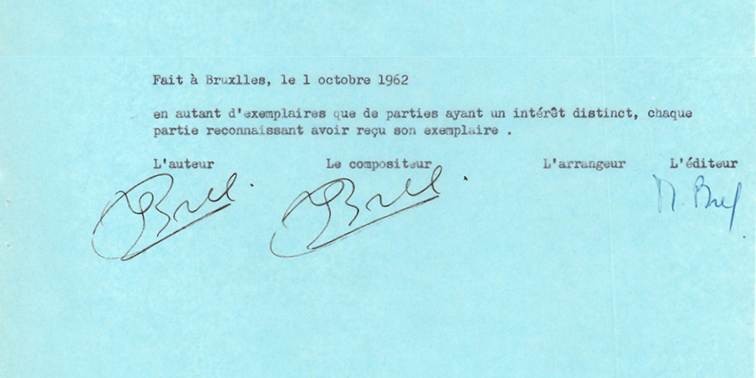

| | Signatures du premier contrat de Jacques Brel aux éditions Pouchenel, le 1er octobre 1962. | |

| |

LES EDITIONS JACQUES BREL signent un contrat de gestion éditoriale et sous-édition avec WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE pour le monde, hors Belgique. Warner Chappell Music France annonce la signature d’un

contrat de gestion éditoriale et de sous-édition pour le monde hors Belgique

sur toutes les œuvres écrites et/ou composées par Jacques BREL qui sont éditées

ou coéditées par Les Editions Jacques Brel, ce qui constitue la grande majorité

des œuvres du Grand Jacques.

Warner Chappell Music France co-éditait jusqu’à présent

(avec Les Editions Jacques Brel) 16 œuvres du répertoire de Jacques Brel, parmi

lesquelles « NE ME QUITTE PAS » (et sa version anglaise « IF YOU GO AWAY »), «

LE MORIBOND » (et sa version anglaise « SEASONS IN THE SUN»), « LA VALSE A

MILLE TEMPS », « MARIEKE », « L’IVROGNE », etc. A celles-ci s’ajoutent désormais plus d’une centaines

d’oeuvres dont Les Editions Jacques Brel resteront éditeur ou co-éditeur et que

les bureaux de Warner Chappell dans le monde vont désormais administrer pour ce

qui revient aux Editions Jacques Brel. Retrouvez ci-dessous une sélection de célèbres titres de

Jacques Brel ainsi que certaines reprises emblématiques par des artistes

français et internationaux. | | | |

| |

Matthieu Tessier

Président de Warner Chappell Music France :« Les équipes de Warner Chappell travaillent jour après

jour, main dans la main avec France Brel, au rayonnement de ces œuvres, en

proposant des exploitations qui respectent strictement l’esprit de l’œuvre de

l’Auteur. France Brel nous fait aujourd’hui l’honneur de signer un

contrat de gestion éditoriale et de sous-édition avec Warner Chappell Music

France, pour le monde hors Belgique, qui prévoit d’étendre ce travail à toutes

les œuvres écrites et/ou composées par Jacques BREL qui sont éditées ou coéditées

par les Editions Jacques Brel, ce qui constitue la grande majorité de son

répertoire.

C’est l’un des catalogues les plus prestigieux de la chanson

française que Warner Chappell va désormais avoir la chance de représenter

mondialement, c’est une grande fierté pour nos équipes, et pour moi-même en

tant que Président de Warner Chappell Music France. Je remercie France Brel pour sa confiance, et lui assure que

les équipes de Warner Chappel Music feront leur maximum pour continuer d’œuvrer

au quotidien afin de mettre en lumière mondialement ce sublime répertoire

élargi qui est désormais entre nos mains. »

France Brel :

Directrice des Editions Jacques Brel « Signer un mandat de représentation avec la société Warner

Chappell est la suite d’une histoire qui commence en 1962. Cette année-là, ma

mère, à la demande de son mari, Jacques Brel, crée les Editions musicales

Pouchenel à Bruxelles. Au fil des années qui confirment le succès des chansons de

mon père, les sollicitations pour leur utilisation ne cessent d’augmenter et Ne

me quitte pas commence à voyager autour du monde. Depuis 1981, travaillant aux

côtés de ma mère, je prends conscience de la complexité de l’Edition

musicale et je fais la connaissance de nos partenaires dont Warner Chappell

Music. Le 18 mars 2004 nous

collaborons plus étroitement encore avec leurs équipes grâce à un accord de

coédition. En 2006, ma mère me transmet le flambeau de la gestion des

Editions Pouchenel qui deviennent Les Editions Jacques Brel. Le cadeau est exceptionnel ! Les chansons de mon père

sont interprétées un peu partout autour de la Terre depuis de nombreuses

années. Défendre son œuvre, réfléchir à sa diffusion dans le monde complexe de

l’Edition, nécessitent un réseau à l’échelle internationale. Au moment où je vois augmenter les années au compteur de ma

vie, je suis très heureuse de confier aux équipes de Warner un mandat pour

représenter dans le monde, sauf en Belgique, la gestion des titres des Editions

Brel, nées il y a 60 ans. Derrière ce mandat de représentation je souhaite que les

chansons de Jacques Brel, grâce à la puissance de leurs émotions universelles

puissent au-delà des frontières, aujourd’hui comme hier, offrir aux artistes et

au public, telles des perles de pluies venues de pays où il ne pleut pas, des

traits d’union de sensibilité, des frissons d’humanité. » | | | |

| |  | | | |

|

|

|

| |  | | | |

| | Voici un extrait du récit pour l’année 1945

En juin 1946, Jacky termine sa quatrième année d’études à la neuvième place sur 28 élèves.

Durant toute l’année, il est resté le premier en élocution. La direction de l’institut

lui demande cependant, avant d’être autorisé à passer dans l’année supérieure,

de présenter à la rentrée un travail d’algèbre. Fidèle en amitié, Jacky profite de ce début

de congé scolaire pour rencontrer plus longuement ses camarades qui terminent

des classes supérieures à la sienne. Les amis, heureux d’être libérés de leur

obligation scolaire, partagent mille sujets de conversation et commentent leurs

intérêts du moment. Jacky montre ses progrès musicaux en grattant quelques

morceaux sur sa nouvelle guitare. Bavardant avec Robert Martin, celui-ci lui

parle de sa nouvelle passion pour la poésie et en particulier pour les poèmes

de Charles Baudelaire, découverts il y a peu et qui, selon lui, décrit si bien

cette profonde mélancolie, le spleen. Il lui cite ce vers :

Quand le ciel bas et lourd comme

un couvercle

Sur l’esprit gémissant en proie

aux longs ennuis…[1] Et mon père

tout à coup se sent moins seul face au gouffre de l’ennui qui colore ses jours

et au mal-être de ce ciel bas qui l’étouffe parfois.

Le 13 juillet 1946,

lors de la proclamation des résultats, Jacky récompensé

pour ses compositions françaises, reçoit un exemplaire du célèbre ouvrage de

Cervantès, Don Quichotte. Dès la fin

de la séance de remise de prix, non sans

impatience, le lauréat ouvre le livre au hasard et lit quelques lignes qui

étrangement évoquent aussi un départ discret.

Ainsi, sans mettre âme qui vive

dans la confidence de son intention, et sans que personne le vît, un beau

matin, avant le jour, qui était un des plus brûlants du mois de juillet, il

s’arma de toutes pièces, monta sur Rossinante, coiffa son espèce de salade,

embrassa son écu, saisit sa lance, et, par la fausse porte d’une basse-cour,

sortit dans la campagne, ne se sentant pas d’aise de voir avec quelle facilité

il avait donné carrière à son noble désir[2]. Ce que nous pensions, ce que nous

rêvions[3]

Ce passage, évoquant un désir d’évasion par la porte d’une basse-cour,

amuse Jacky et l’incite à poursuivre l’ouvrage. Il le glisse dans le sac à dos

qu’il prépare pour sa prochaine randonnée. Dans l’une de ses dernières lettres

à Suzanne qui va bientôt partir en vacances avec ses parents, Jacky est heureux

de lui annoncer qu’il a réussi à regrouper quatre copains du quartier, dont

Robert et Raymond, autour de son projet de camp dans les Ardennes. Parfois dans

ses courriers, l’amoureux se risque à glisser quelques vers, inspirés par sa

belle et par les personnages de Musset.

Nous étions quelques jeunes gens qui nous connaissions

vaguement, de ces copains qui se disent bonjour sur le tram [sic] et parlent

avec ennui du dernier film ou du dernier match de football ; nous vivions

l’un à côté de l’autre sans nous comprendre, et déjà s’ouvrait devant nous la

perspective d’une vie morne et repliée, vie bourgeoise. Un jour, l’un d’entre

nous lança l’idée d’aller faire un camp dans les Ardennes durant les grandes

vacances. Idée venue

d’où ? Je ne sais. Peut-être fut-elle suscitée par l’obscur pressentiment

qu’il y avait quelque chose de bien à accomplir ensemble. Nous

acquiesçâmes avec un enthousiasme mitigé. Ce camp fut néanmoins minutieusement

préparé, et nous partîmes au milieu de juillet pour une durée d’environ une

semaine. Alors eut lieu le miracle. Loin de la

ville, loin de nos petites habitudes quotidiennes, loin des toujours identiques

et mornes horizons, nous nous découvrîmes une autre âme, ou plutôt nous nous

sentîmes en permanence, au contact de la nature, cet état de conscience qui est

le nôtre certains soirs où nous sommes seuls avec nous-mêmes et où nous nous

sentons purs et éloignés du monde ; mais ce sentiment, nous l’avions en

commun. Nous

sympathisions naturellement : La pluie

familière et chantante qui comme une caresse glisse le long du visage et

apporte au corps une fraîcheur attendue, la rivière au tracé capricieux que

l’on sent couler sans la voir, à travers un rideau d’arbres, et dont l’eau sera

douce aux pieds fatigués, la forêt tranquille où l’on peut marcher des heures

sans rencontrer personne qu’un paysan méditatif qui chemine solitaire, l’aube

indécise et frileuse, qu’éveillé, la nuit, l’on attend avec une étrange

impatience, comme si le jour qui vient devait tout apporter, nous trouvaient

pour les contempler d’un même cœur. Nos yeux de

citadins voyaient pour la première fois vraiment la nature et dans notre

ivresse, il nous semblait pressentir la joie émerveillée des aventuriers

d’autrefois découvreurs de terres[4]. Nous étions quelques jeunes gens qui nous connaissions

vaguement, de ces copains qui se disent bonjour sur le tram [sic] et parlent

avec ennui du dernier film ou du dernier match de football ; nous vivions

l’un à côté de l’autre sans nous comprendre, et déjà s’ouvrait devant nous la

perspective d’une vie morne et repliée, vie bourgeoise. Un jour, l’un d’entre

nous lança l’idée d’aller faire un camp dans les Ardennes durant les grandes

vacances. Idée venue

d’où ? Je ne sais. Peut-être fut-elle suscitée par l’obscur pressentiment

qu’il y avait quelque chose de bien à accomplir ensemble. Nous

acquiesçâmes avec un enthousiasme mitigé. Ce camp fut néanmoins minutieusement

préparé, et nous partîmes au milieu de juillet pour une durée d’environ une

semaine. Alors eut lieu le miracle. Loin de la

ville, loin de nos petites habitudes quotidiennes, loin des toujours identiques

et mornes horizons, nous nous découvrîmes une autre âme, ou plutôt nous nous

sentîmes en permanence, au contact de la nature, cet état de conscience qui est

le nôtre certains soirs où nous sommes seuls avec nous-mêmes et où nous nous

sentons purs et éloignés du monde ; mais ce sentiment, nous l’avions en

commun. Nous

sympathisions naturellement : La pluie

familière et chantante qui comme une caresse glisse le long du visage et

apporte au corps une fraîcheur attendue, la rivière au tracé capricieux que

l’on sent couler sans la voir, à travers un rideau d’arbres, et dont l’eau sera

douce aux pieds fatigués, la forêt tranquille où l’on peut marcher des heures

sans rencontrer personne qu’un paysan méditatif qui chemine solitaire, l’aube

indécise et frileuse, qu’éveillé, la nuit, l’on attend avec une étrange

impatience, comme si le jour qui vient devait tout apporter, nous trouvaient

pour les contempler d’un même cœur. Nos yeux de

citadins voyaient pour la première fois vraiment la nature et dans notre

ivresse, il nous semblait pressentir la joie émerveillée des aventuriers

d’autrefois découvreurs de terres[4]. Lors de cette randonnée de plusieurs jours, mon père se lève chaque

matin, heureux avec au cœur l’impression de partir à l’aventure d’une

journée. Il se découvre nomade. L’âme en fête,

il est ravi de fixer sur la pellicule de

son appareil photo quelques clichés de cette belle l’aventure qu’il pourra

commenter à Suzanne à son retour de vacances familiales.

Dans la lumière du soir à l’approche d’un sous-bois, aux

premières notes du chant du merle, Raymond s’amuse à comparer les notes

sifflées à la mélodie de Beethoven, Danse villageoise. Lors des feux de fin de journée ils évoquent leurs distractions

préférées, leurs découvertes et leurs lectures. S’allongeant dans l’herbe fraîche,

observant le firmament et ses voies étoilées de l’été, l’un deux cite

Antoine de Saint-Exupéry écrivant dans Citadelle, que l’on cherche sa

vérité dans les étoiles. Chacun médite l’idée dans le silence de la nuit et

Raymond décrit alors les récits de l’auteur de Vol de nuit, passionné

d’aventures. Ces jeunes en mal d’héroïsme se promettent d’acquérir l’ouvrage en

question, rêvent sous la lune et décident d’un commun accord de solliciter la

Force Aérienne pour effectuer leur service militaire. Livrés à eux-mêmes, sans la présence du moindre adulte, à la

différence de l’année dernière, les yeux remplis de paysages et l’âme

débordante de conversations partagées évoquant la musique ou la littérature,

les jeunes gens décident de ne plus se quitter. Grandis par l’expérience vécue

sans tension, nourris des échanges chaleureux autour du feu du soir, ils sont

heureux de se sentir enfin moins seuls sur le chemin de leur vie. Aujourd’hui,

les voilà déterminés à participer ensemble à de nombreuses activités communes :

aller au cinéma, écrire des articles et, pourquoi pas, éditer un journal dans

le quartier. Tous y pensent avec enthousiasme et promettent d’en reparler.

Traversant villages et hameaux, mon père respire à pleins poumons cette liberté

recherchée, réfléchissant déjà à une nouvelle histoire à écrire, à raconter.

À suivre…

| | | |

| |  | |

|

|

|

| | | |

Chaque mois, la Fondation Brel vous propose un extrait d’un des nombreux témoignages du film "J’arrive".Charles Nemry, chirurgien belge. Contexte : Il opère Jacques Brel à Bruxelles le 16 novembre 1974.

| | | |

|

|

|

| | Offre pour la Saint-Valentin | | | |

| | Du samedi 12 au dimanche 20 février, un second parcours offert à l’achat d’un ticket pour la promenade « Avec Brel à Bruxelles ». | | | |

| | Pendant ce mois de janvier, les oeuvres de Jacques Brel ont inspiré… | | | |

| | Ne me quitte pas

Dans une nouvelle série télévisée intitulée « Moonhaven ». Synopsis : Ce thriller à suspense est centré sur Bella Sway, pilote de cargo lunaire et contrebandière 100 ans dans le futur, qui se retrouve accusée d'un crime et abandonnée sur Moonhaven, une communauté utopique installée sur un jardin d'Eden de 500 miles carrés construit sur la lune pour trouver des solutions aux problèmes qui mettront bientôt fin à la civilisation de notre mère la Terre. Sceptique au Paradis, Bella est entraînée dans une conspiration visant à prendre le contrôle de l'intelligence artificielle responsable des miracles de Moonhaven et fait équipe avec un détective local, Paul Serno, pour arrêter les forces qui veulent détruire le dernier espoir de la Terre avant d'être elles-mêmes détruites. Sur la placeL’intégralité du texte de la chanson dans le livre « Marie Madeleine, un destin français » de Jean-Claude Canquery, à paraitre chez L’Harmattan. Le MoribondDans son adaptation anglaise « Seasons in the Sun » reprise dans la série Netflix « The Midnight Club ». On n’oublie rienSynchronisation de la chanson « On n’oublie rien » interprétée par Juliette Gréco dans la bande-annonce du long-métrage « Mrs. Harris Goes to Paris » de Anthony Fabian, avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Alba Baptista, Lucas Bravo, Rose Williams, Lambert Wilson et Jason Isaacs. En salle en juin 2022. Ne me quitte pasDans une transcription pour chorale par Koor&Stem. J’aimais, Mathilde, La Fanette, Les désespérés, Qu’avons-nous fait, Les timides, Ne me quitte pas, Fils de…, La valse à mille temps, Madeleine, Quand on n’a que l’amourDans une traduction finnoise par Timo Tuominen. | | | |

|

|

|

| | Vos témoignages« Très chouette visite et musée musical très joliment chantant ! »

Eléonore, le 29 décembre (exposition) « Quel plaisir ce moment passé seul dans la Fondation Jacques Brel. Certains diront qu’il s’agit surtout de documents vidéos et numériques. Mais tout cela est d’une grande richesse et l’émotion est bien là ! Seul dans la Fondation ? Non ! Avec Jef, Mathilde, Madeleine et Jacques. »

Maurice, le 7 janvier (exposition) « Très beau film. Émouvant. Bel hommage aussi à ceux qui l’ont aimé sincèrement, sa femme, Jojo et ses filles ! »

Le 2 janvier (film « J’arrive ») | | | |

|

|

|

| | | | © Fondation Jacques Brel d’utilité publique 2018. | | | |

|

|

|

|